レンタルできる介護用品を調べているけど、沢山ありすぎてよくわからない

量販店にも売ってるし、買ったほうが早くて安いのでは?

介護保険で介護ベッドや車椅子をレンタルできると聞いたけど、他に何を借りられるの?

介護を考え始めた方は、このようなお悩みがあるのではないでしょうか。

介護保険制度の複雑さや、多くの福祉用具があり、何から考えたら良いのか混乱する方は少なくありません。

この記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具の特徴や制度の注意点、利用までの流れ、店舗で購入した場合のメリット・デメリットなどを解説しています。

住み慣れたご自宅での生活を安全にするためにも、ぜひ参考にしてください。

【前提知識】意外に間違う!介護用品と福祉用具の定義の違い

車椅子や介護ベッドと聞くと「福祉用具」よりも「介護用品」という呼び方がまず頭に浮かぶのではないでしょうか?

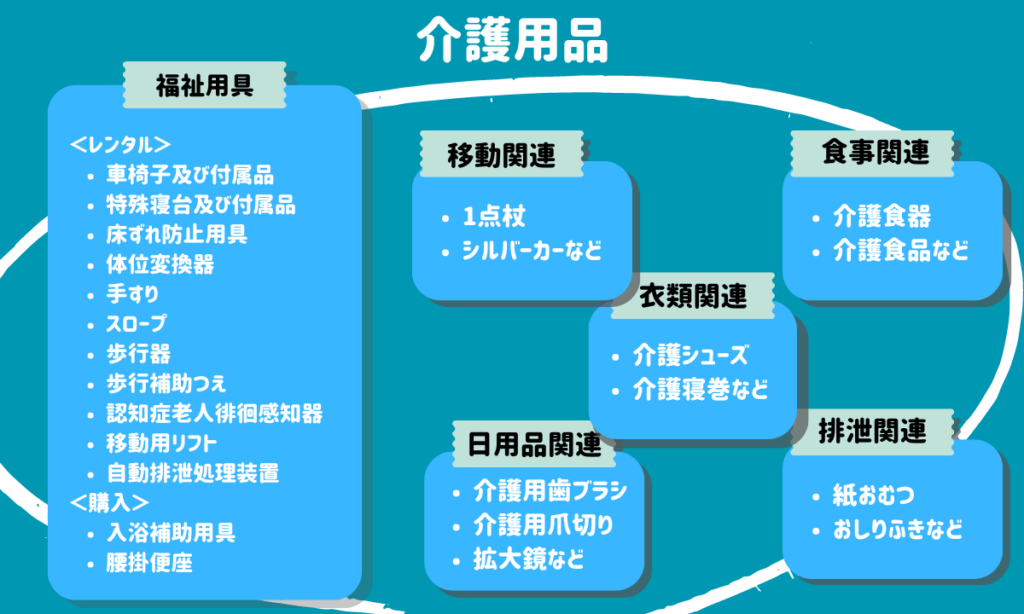

実は介護用品は総称であり、福祉用具はその一部です。

「介護用品」と調べるとレンタルできない商品も含まれてしまうため、介護保険で利用できる福祉用具を調べたくても正確な情報が得られないことも。

以下では前提知識として、それぞれの定義や違いを解説します。ぜひ、参考にしてみてください。

介護用品とは

介護用品は介護生活全般の支援を目的とした福祉機器や製品の総称です。

介護を必要とする本人のほか、介助する人の負担を軽減する目的のものを指します。

- 移動:シルバーカー、ステッキなど

- 食事:介護食品、介護食器、食事エプロンなど

- 排泄:おむつ、おしりふき、尿器など

- 衣類:介護用寝巻き、介護用肌着、介護シューズ

- 日用品:介護歯ブラシ、投薬カレンダーなど

- 福祉用具:介護ベッド、車椅子、歩行器など介護保険でレンタル可能なものも含む

このように介護用品はレンタル出来るものと、出来ないものを合わせた総称です。初めて介護を検討する場合は混乱しやすいポイントといえます。

特に「シルバーカー」はレンタル品目の「歩行器」と違いがわかりにくく、安全面でも大きな違いがあるため注意してください。

↓↓こちらの見出しで歩行器とシルバーカーの違いを解説しています。

福祉用具とは

介護保険制度における福祉用具について、厚生労働省の文章から引用すると

この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

引用:厚生労働省「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」

具体的には以下の用途で使用される物を指します。

「介助を必要とする本人が安全に動作するために使用するもの」としてイメージするとわかりやすいでしょう。

このように「介護用品」と「福祉用具」の違いを事前知識として理解できると、混乱しにくくなるのではないでしょうか。

続いてレンタル可能な福祉用具について、特徴や条件などを解説していきます。

介護保険でレンタルできる福祉用具の特徴や条件を1つずつ解説

福祉用具をレンタルできるのは分かったけど、何を借りられるの?

介護ベッドや車椅子は知っているけど・・・

初めて福祉用具を利用する方の多くは、「急な介護で何が適しているのかわからない」「福祉用具を調べてみたが、多すぎて選べない」といったお話をされているほど、皆さんお困りでした。

実際には、はじめに担当ケアマネージャーと相談して決めることがほとんどです。福祉用具の知識がないことは一般的なため、そこまでの心配は不要です。

しかし、予備知識としてレンタルできる福祉用具を知っておくことで、具体的な介護環境をイメージしやすく、相談内容を充実させる手助けになります。

まず初めに、介護保険の福祉用具レンタルは介護度による制限があるため、以下の表を参考にしてください。

↓↓種目名から各解説部分へジャンプできます。

| 種目 | 要支援 1、2 | 要介護 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 車椅子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 車椅子付属品 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 特殊寝台 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 特殊寝台付属品 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 床ずれ防止用具 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 体位変換器 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 手すり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| スロープ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 歩行器 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 歩行補助つえ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 認知症老人 徘徊感知機器 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 移動用リフト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 自動排泄処理装置 | 排便機能あり | |||||

| ◯ | ◯ | |||||

| 排便機能なし | ||||||

| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |

車椅子

車椅子には種類が沢山あるため、身体の状態や利用する場所に合う車椅子を選ぶ必要があります。

車椅子は使用者が自分で操作する自走型、介助者が操作する介助型の他、以下の4種類があるため表を参考にしてください。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 標準型 | ・病院や施設でよく見かけるタイプ ・在宅介護にあわせて軽量化、座面サイズはそのままに外寸がコンパクトな物も |

| 多機能型 | ・移乗しやすくするため、肘掛けやフットレストが開く ・機種によっては6輪タイプもあり、小回りが効く ・標準型と比べると少し重い |

| リクライニング・ティルト | ・背もたれが倒れるリクライニングと、座面を後方に傾斜をつけられるタイプ ・姿勢が崩れやすい方は安定した姿勢を確保しやすい ・サイズと重量が大きい |

| 電動型 | ・充電式バッテリー駆動の車いす ・スティック操作やレバー操作のものがある ・車椅子型以外に、カートタイプもレンタル対象 ・利用には安全に使用できるか相談員による判断が必要 |

車椅子を選ぶときは、以下のような条件を紙などに書き出すと、必要な機能が把握できます。

- 身体の状態(麻痺があるか、自分で操作できるかなど)

- 体格

- 屋外or屋内

- 利用場所の幅や曲がり角の広さ

- 段差

- 車への積み込み など

ご自身で選ばない場合でも、事前に条件を把握しておくと、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員への情報提供に活用できます。

車椅子付属品

主に、後づけのクッションを指します。その他に杖ホルダーや酸素ボンベホルダー、点滴棒、車椅子用テーブルなど使用者に必要な機能を補うものがあります。

クッションは、ウレタンやゲルのほか、エアタイプまで幅広くあり、痛みを軽減できる以外にも身体の傾きを支える目的で使用されるものもあります。

また、ご自身で車椅子を所有されている場合は、車椅子付属品を単体でもレンタル可能です。

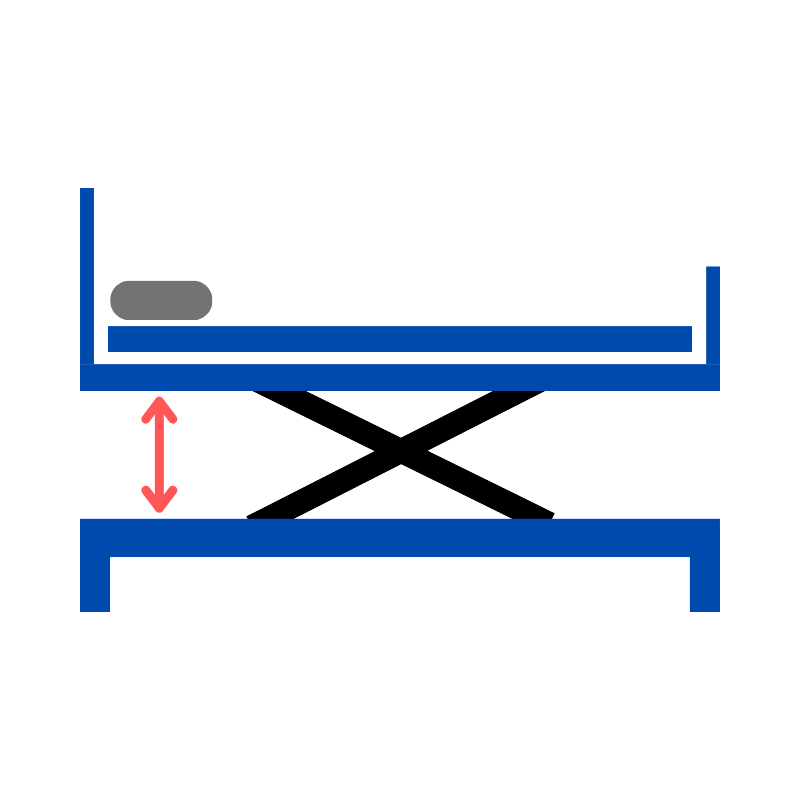

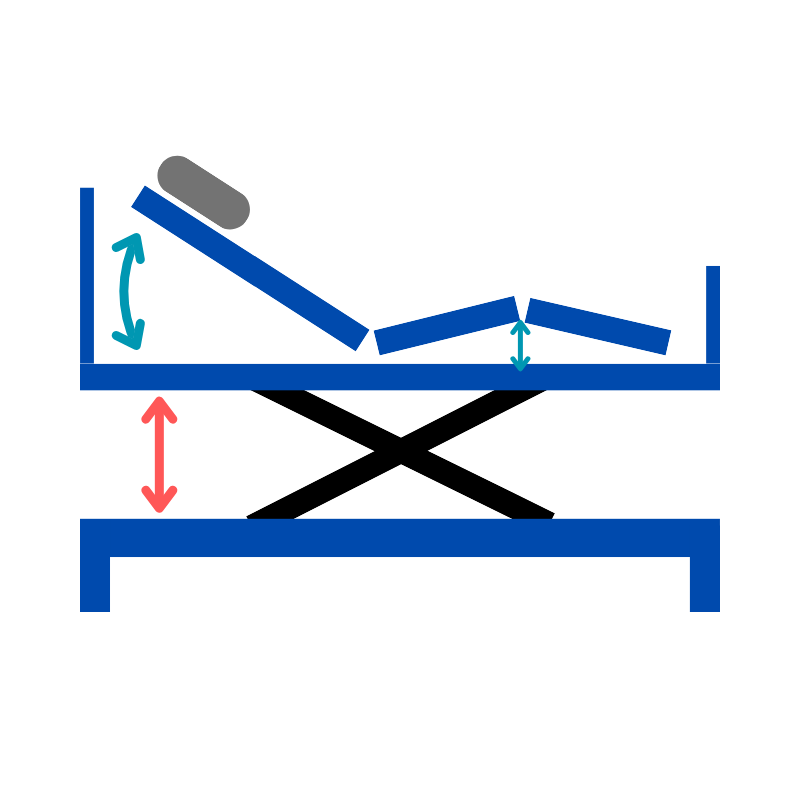

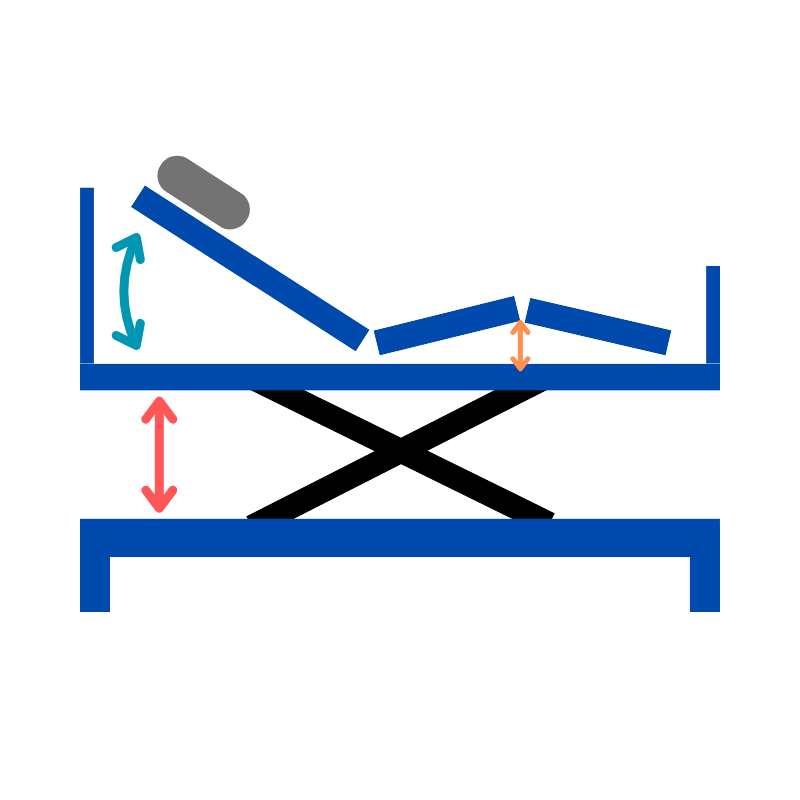

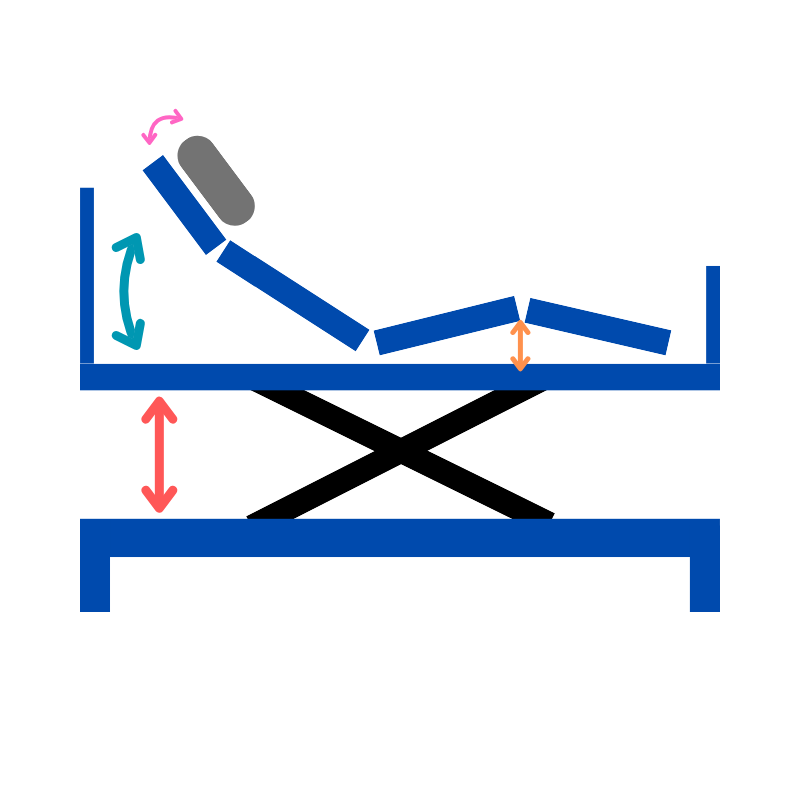

特殊寝台

特殊寝台とは電動ベッドを指しますが、電動ベッドであれば必ずレンタルできるわけではありません。

介護保険でレンタル可能な特殊寝台は、以下の特徴があるものに限定されています。

サイドレール(ベッド用の転落防止柵)を取付できることに加え、以下のいずれかの機能がある

参考:厚生労働省「参考資料1 | 福祉用具に関する法令上の規程について」

特殊寝台はモーター数によって動作が異なるため、適切な動作を選ぶ必要があります。

以下の表に特徴をまとめましたので、検討する場合は参考にしてみてください。

| モーター数 | 特徴 | おすすめの方 |

|---|---|---|

1モーター  | ・ベッド本体の高さ調整か、背部の角度調整いずれかが可能 ・機種により背部と脚部が連動する | 立ち上がりまたは起き上がりが大変な方 |

2モーター | 高さ、背部調整が独立して可能 | 立ち上がりと起き上がりが大変な方 |

3モーター | 高さ、背部、脚部調整が独立して可能 | 立ち上がりと起き上がりが大変なほか、脚のむくみがあり脚の高さが必要な方 |

4モーター | ・3モーターの動作に加えて、首の角度を調整可能 ・首を起こすことで誤嚥を予防する | 必要な介助が多く、食事や水分補給をベッド上で行う方 |

また、設置スペースについては、幅100cm×長さ210cmのスペースがあればほとんど設置可能です。ただし他の家具に近すぎると、ベッドの動作の支障になることもあるため、数センチほど離すことをおすすめします。

また、量販店で介護ベッドとして販売されている電動ベッドがありますが、購入する場合は以下の注意点も理解が必要です。

特殊寝台付属品

特殊寝台付属品には、特殊寝台に取り付けるサイドレールや介助バー(特殊寝台用の手すり)、マットレス、サイドテーブルなどがあります。

サイドレールや介助バーは必要に応じて組み合わせでき、マットレスは体に合った硬さを選択可能です。

サイドテーブルは高さ調整が可能なため、食事のたびにベッドから食卓へ移動することが負担な場合に活躍します。

また、移乗補助のためのボードやベルトもありますが、必要性がある場合はケアマネージャーや利用サービスの担当者から提案を受けることが多い印象です。

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具とは、就寝時の身体にかかる圧力を分散できるマットレスです。

通常のマットレスよりも柔らかく厚みがあります。頭や腰などの圧力が集中しやすい箇所に切れ込みやゲルが入っているため、床ずれの発生・進行を予防できます。

また、エアタイプは空気圧で同一箇所への圧力集中を防いだり、寝返りができない場合に自動の空気圧調整でゆるやかな傾斜をつける機能があるマットレスもレンタル可能です。

床ずれは寝たきりではなくても、痩せ型で就寝時の寝返りが少ない方や食事量が不十分な場合でも発生することがあるため、日頃の観察が必要です。

体位変換器

就寝時の負担の少ない姿勢を保持するクッションや、滑りの良いシート状の用具を指します。

介助者がご本人の体勢を変えるときの補助用具として活用することがほとんどです。

さまざまな形状を使い分ける必要があるため、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などから提案されることが多いです。

手すり

ベッドや椅子、便座などからの立ち上がりや起き上がり、段差の昇降動作の補助として活用できます。

置き型や、つっぱり型など使用場所によってさまざまな形状の手すりがあり、ある程度重量もあるため、しっかり身体を支えて使用できる点が特徴です。

また、工事で取り付ける手すりとは異なり、ビス穴を開ける必要がないため家屋に傷をつけたくない場合や、壁が近くにない場所でも利用可能です。

スロープ

屋内外の小さな段差に使用するゴム製のスロープや、玄関の階段にかける長いスロープもレンタルできます。

置くだけで安定するため、使用しない時は収納できる点がメリットといえるでしょう。

また、屋外用のスロープは耐荷重が約300kgあるものがほとんどなため、車椅子とご本人に加えて、介助者も一緒に乗っても大丈夫です。

歩行器

屋内で使用するコンパクトなタイプや、屋外で安定して使用するタイヤの大きいタイプなど、形状はさまざまです。

最近では、スーパーの買い物かごを装着できる機種もあり、体格に合った高さで使用できる買い物カートとして便利な歩行器も登場しています。

歩行器によく似たものとして、シルバーカーというものがあります。

シルバーカーは比較的安価で、量販店でも販売していることから購入する方も多い用具です。

歩行器と形状が似ているため間違いやすいですが、使用目的だけでなく安全性が大きく異なり、特にふらつきがある方は転倒の危険が大きいため注意してください。

| 歩行器 | シルバーカー | |

|---|---|---|

| 使用目的 | 本人の身体を支える | 荷物を運搬する |

| 安全性 | ハンドルが身体を囲む形状で、重心が中心にあるため安定する | ハンドルが後方にあるため、体重をかけすぎると倒れる |

ふらつきがなく使用目的が適切であれば心配ありませんが、転倒予防のために使用されている場合は一度使用している場面の確認をおすすめします。

歩行補助つえ

介護保険では、一般的な1本脚の杖や、2本一組で使うトレッキングポールのような杖はレンタルできません。

介護保険でレンタルできる杖は、ある程度体重を支えられる前提で使用するものに限定されており、以下のものが介護保険の対象です。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 多点杖 | ・3点〜4点脚の杖1点脚の杖よりも安定感がある ・平坦な場所では本体が自立する |

| 松葉杖 | 骨折などで脚に強く荷重をかけられない場合に使用 |

| クラッチ系 | ・グリップとアームレストで支える ・握力や腕力が弱い場合に使用 |

上記のような杖が介護保険レンタルの対象ですが、松葉杖やロフストランドクラッチは医師やリハビリからの指示があったときに使用するケースがほとんどです。

また、従来の多点杖は脚部が広いものが主流でしたが、近年では10×10cmほどのコンパクトなタイプで、杖先が接地面にあわせて首振りする機種が選ばれています。

認知症老人徘徊感知機器

ご本人が認知症であり、一人で外出やベッドから降りてしまうと危険な場合に使用する福祉用具です。

危険な動作を検知し、ご家族にいち早く知らせることで、転倒や事故を予防します。

大まかな種類は以下のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| マットタイプ | 主にベッド付近で使用ベッドから足を下ろす場所や、起き上がったときに検知する置き型タイプ |

| センサータイプ | 廊下や玄関のほか、ベッド付近でも使用超音波や赤外線を発し、センサーの前を通過した際に検知するタイプ一部カメラ付きの機種もある |

| 発信器タイプ | ご本人の衣服や持ち物に取り付けるタイプ近年ではGPS付きのものもあり、屋外の位置情報を確認できる機種もある |

近年ではカメラが付いたものや、GPSで位置情報を確認できる機種も介護保険レンタルの対象です。

さらに、インターネット経由で遠方のご家族に通知できる機種もありますが、別途オプション料金がかかる場合もあります。

効果的な機種を選定するためにも、ご本人の認知症状や危険箇所を福祉用具専門相談員と相談することに加えて、実際に設置して数回の試行が欠かせません。

移動用リフト

ご本人がベッドから車椅子などに乗り移るときや、低い位置からの立ち上がりが難しく介助負担が大きい場合に使用します。

ベッド周りで使用するタイプとしては「スリング」という吊り具をご本人に装着し、リフトに取り付けることで乗り移り動作をボタン操作で行う物が一般的です。

また、機種は限られますが浴槽で使用するタイプのリフトも存在します。

その他、一人掛けソファーの形をしていて、電動で昇降することで立ち座りをサポートする機種もレンタル可能です。

リフトにキャスターが付いており移動が可能なものや、専用の土台に設置する固定式のものまであり、身体状況や使用するスペースを踏まえて使い分けます。

自動排泄処理装置

排泄時にトイレに行くことが困難な場合に使用する福祉用具です。

排尿・排便機能によって介護度による制限があるため、以下に注意しましょう。

また、排泄物の収集方法も大きくわけて2種類存在します。

| 特徴 | おすすめなケース | |

|---|---|---|

| パッドタイプ | ・専用のオムツ状のパッドを着用し、排泄物にセンサーが反応し吸引する ・専用のパッドは消耗品であり、保険適用にならないためコストがかかる | ・寝たきりでトイレに行けない ・排泄のタイミングが不安定尿量が多い |

| レシーバータイプ | ・受け口を直接下半身に当て、排泄物にセンサーが反応し吸引する ・レシーバーやホースなどの部品は介護保険適用で購入 | ・自身で尿意や便意がある転倒しやすく、トイレに間に合わない ・レシーバーを本人か家族で当てられる |

自動排泄処理装置は、他の福祉用具と比べると製造機種が少ないことに加えて、事業所によって取り扱い商品が限られる場合があります。

検討する場合はケアマネージャーと相談し、必要な自動排泄処理装置を扱う事業所の紹介を受けることをおすすめします。

【制度改正】一部福祉用具のレンタルと購入の選択制

令和6年4月1日から、一部のレンタル品目が介護保険でレンタルするか、購入するか選択できるようになりました。

参考:厚生労働省「介護保険における福祉用具の選定の判断基準 改訂案」

選択制の対象になった福祉用具は、主に軽度の介助が必要な方が利用するものが対象となりました。

購入を選択した場合は「特定福祉用具購入」という制度を使用することで、自己負担割合(1割〜3割)に応じた価格で購入することが可能です。

ただし、購入について以下の注意点があります。

上記に当てはまる場合は購入でも良いですが、身体の状態が変化しやすかったり、屋外で使用することが多く消耗しやすい場合については買い替えや修理が必要になるため、結果的にレンタルよりもコストが掛かる場合があるため注意しましょう。

【注意】介護保険サービスは利用限度額がある

介護保険でレンタルできる福祉用具は思ったよりも多くが対象になるため、借りられるものはどんどん借りたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、介護保険サービスは利用限度額があり、オーバーした分は自己負担になるので注意しましょう!

介護保険サービスは福祉用具レンタルのほか、ヘルパーやデイサービスなどの料金を合算して限度額内に含める必要があります。

福祉用具レンタル以外にも利用が必要な場合はケアマネージャーとサービス内容の相談・調整が欠かせません。

福祉用具を介護保険でレンタルする流れ

介護保険でレンタルするとなると、時間が掛かるのでは?

手続きが複雑そうで、理解できるか不安

正直なところ、初めて介護保険の認定を受ける場合は特に時間が掛かることが多いでしょう。

実は福祉用具の事業所にもよりますが、認定を受けるまでの間に転倒などの危険性があれば実機を前倒しで利用できるケースが多く存在します。

自治体や事業所によっても対応は異なるため、まずは急ぎで利用できる事業所があるか、地域包括支援センターやケアマネージャーに確認しておくと安心です。

最終的に認定が降りてから、認定以前の利用分を遡って請求されますが、適していない福祉用具を急いで買うよりもコストとリスクは遥かに低いため、認定を受ける際には是非相談してみましょう。

以下、介護保険で福祉用具をレンタルするための一般的な流れを解説します。

↓↓リンクから各見出しへジャンプできます

ケアマネージャーまたは地域包括支援センターに相談

介護保険の認定を受けていない場合は、まず市町村の地域包括支援センターに相談することが一般的です。

初回の認定の場合は1ヶ月以上掛かることもあり、必要なサービスをすぐに受けられないなどデメリットがあるため、早めの相談をおすすめします。

福祉用具の業者に指定がない場合は、ケアマネージャーが業者を選び訪問日時の調整を行います。

対応の早い福祉用具の業者がいる場合は、必要に応じて最短で当日や数日中に福祉用具のお試し利用も可能です。

福祉用具に関する相談の際に、ある程度イメージを固めておきたい方は、以下の見出しを参考にしてください。

福祉用具専門相談員が訪問、選定

福祉用具の業者が決まったあとは、福祉用具専門相談員とケアマネージャーがご本人の自宅へ訪問し、身体状況や自宅の危険箇所を把握します。

事前の相談内容以外にも、転倒危険箇所があれば福祉用具専門相談員からの提案を受けられるため、ご本人やご家族でも気づかなかった危険を予防し、早期に安全な介護環境を整備することが可能です。

さらに福祉用具はとても種類が多いため、事前に具体的な福祉用具を指定しなくても専門相談員が利用に適した福祉用具を選定してくれるため安心です。

急ぎの場合は初回に実機を持参し、動きを見て安全に利用可能か判断し、別の機種が良いかなど相談します。

納品、お試し

初回は訪問のみの場合、状況確認の後に福祉用具専門相談員が選定した福祉用具が納品されます。

納品時には使用方法、保管場所などの説明を受けるため、ご本人だけで対応が困難な場合はご家族も同席すると安心です。

また、初めて利用する福祉用具の場合は数日から1週間程お試しして、利用継続を検討する流れになります。

レンタル申し込みと契約

利用する福祉用具が決まったあとは、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員、必要時は各サービスの担当者が集まって担当者会議を行います。

担当者会議では、現状のサービスの利用状況確認や福祉用具を導入した経緯や効果を共有し、今後のサービス内容を確認する場合がほとんどです。

初回契約時には、重要事項説明書、契約書、サービス計画書、口座振替申込みなどの多くの書類に記入が必要なため、ご本人だけで対応が困難な場合はご家族の同席が望ましいでしょう。

変更・解約・回収

数ヶ月使用していて使いにくいと感じる部分が出てきた

屋外で使用している福祉用具の部品が消耗してきた

福祉用具利用当初より動けるようになってきたので返却したい

本人が寝ている時間が長くなったから床ずれが心配

利用している福祉用具が、身体状況や環境の変化によって合わなくなることも珍しくありません。

具体的には以下のような理由から、福祉用具の変更・回収を行います。

状況に合わせて変更や返却できることが、レンタルの大きなメリットです。現状の福祉用具に不安がある場合や不要になったときは、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に、遠慮なく相談してみてください。

福祉用具は購入してしまうと損するかも…

レンタルは身体状況や使用環境の変化に応じて変更できますが、デメリットとしては自分のものにならないことです。

「他人が使ったものは使いたくない」といった、借りる行為自体に抵抗がある方も一定数いらっしゃると思います。

レンタル以外の選択肢としては、全額自費での購入という手段がありますが、メリット・デメリットがあるため慎重に検討しましょう。

購入のメリット

福祉用具を購入すると、レンタルとは異なり自分のものになる点がメリットです。

商品によりますが、保証が付いていることが多く保証期間内の故障であれば無償で修理もできるでしょう。

一方、介護保険のレンタルは申請や契約、定期的な担当者会議といった手続きが必要になりますが、購入であれば手続きの負担を軽減できます。

最近では、一部の福祉用具は量販店などでも販売しているため、手軽に入手しやすくなっています。

購入のデメリット

レンタル対象の福祉用具を購入する場合は、介護保険は使用できないので全額自己負担で購入が必要です。

以下には購入する場合のデメリットを3つ解説します。

専門知識や定期的なメンテナンスが必要

最適な福祉用具を選ぶためには、ある程度の知識が必須です。

身体状況や体格、利用する場所の状況や採寸など、選定基準が多く存在します。

私が相談員として伺った中には

- 「体格に合わないものを買ってしまった」

- 「持ち運びしやすいように小さいものを購入したが転倒してしまった」

- 「思ったよりもブレーキが固く、本人の握力では安全に使えない物を買ってしまった」

という方が、たびたびいらっしゃいました。

また、長く使用するためには定期的なメンテナンスが必要ですが、説明書に詳しいメンテナンス方法が記載されていない場合や、特殊な工具が必要な商品が多く、ご家族でも適切なメンテナンスは困難なケースが多く存在します。

購入の保証期間が過ぎると修理費用が掛かる

保証が切れてしまうと修理や部品交換は全額自費になります。

多くの福祉用具は安全を確保するため、一定の耐久性や安全条件をクリアした商品です。保証期間内に故障するケースは、初期不良を除くと少ないです。

部品によっては高額なものもあるため、購入する場合は定期的なメンテナンスが欠かせません。

身体の状態が変化したときに買い替えが必要

購入した場合は福祉用具を買い替える必要があり、必要な機能が増えるほど高額になります。

また、適切な福祉用具を使い続けるためには、身体状況の変化にいち早く気づくことも必要です。

ただし、ご自身やご家族では気づきにくい場合もあるため、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

福祉用具レンタルのメリット・デメリット

安全性の高い福祉用具は高額なものが多いことから、長期的に考えてもレンタルがおすすめです。

以下では検討材料として、福祉用具レンタルのメリット・デメリットを解説します。

福祉用具レンタルのメリット

福祉用具を使用する上で、最もおすすめなのがレンタルです。

費用負担が少なく済む他、福祉用具専門相談員のアドバイスを追加費用無く受けられるなど、メリットはたくさんあります。

以下では3つのメリットを解説します。

購入よりもトータルで安い

福祉用具レンタルでは、介護保険で最安1割負担で利用できる点がメリットです。

ロングセラーのハッピーⅡという歩行器を例にすると、以下の費用負担になります。

- 定価 45,100円

- レンタル:1ヶ月 300円

定価に到達するまでの期間

45,100÷300=約150ヶ月⇨12.5年で定価に到達

上記のように、レンタル期間が定価に到達するまで12.5年掛かります。これだけ長期間だと消耗や故障による部品交換だけでなく、身体状況の変化に合わせた本体交換が必要です。

購入すると、本体代金に加えて修理費用や買い替えなどの追加費用が掛かるため、長期的に考えると費用負担が高額になります。身体状況によってはグレードの高い歩行器を使用することも。

定価が10万円近い歩行器を利用する場合もレンタル価格は上限が設けられているため、高くても1割負担で1ヶ月800円ほどでレンタルできます。

相談員のアドバイスを受け、適した用具選びが可能

最適な福祉用具を選ぶためには、身体状況や体格以外にも使用場所の動線に障害がないかなど、さまざまな要因を考える必要があります。

レンタルであれば、専門知識を持った福祉用具専門相談員の提案を受けられるため、手間なく安全な福祉用具を利用可能です。

また、定期的に点検により故障リスクも少なく済むうえ、身体状況の変化があれば別の福祉用具への変更提案を受けられるメリットがあります。

レンタル品を変更するために追加費用はかからない

身体状況は、急に変化する場合もあります。

その場合は福祉用具の変更が必要になりますが、レンタルであれば交換費用は掛かりません。

福祉用具ごとに利用料金は異なるため、月々のレンタル料金は変わりますが、一般的に変更手数料や運搬費などの追加費用は発生しないため、費用負担を抑えられます。

福祉用具レンタルのデメリット

福祉用具レンタルのメリットはとても大きいですが、介護度による一部制限があるなど、メリットと感じにくい部分も存在します。

以下では代表的なデメリットを3点ご紹介します。

自分のものにならない

「他人が使ったものは絶対使いたくない」

このように思われる方にとっては、レンタルはデメリットと感じるでしょう。

ただし、レンタルの福祉用具は介護保険制度で整備や消毒の徹底が義務付けられています。極端に古い機種でなければ、新品に近い状態の物が納品されることも珍しくありません。

機種によっては現物を見てからレンタルするか決められるため、お試し利用もおすすめです。

他者に又貸しはできない

介護保険の福祉用具レンタルは、利用される方の名義でしか認められていません。

たとえば、ご近所の方に一時的に貸したいとしても、万が一事故が発生した場合に誰に責任があるのか明確では無くなってしまうため又貸しは禁止されています。

夫婦の場合でも名義はそれぞれでレンタルが必要ですが、理由があれば手すりなどは共用で利用できます。

↓↓以下のよくある質問の中で詳しく解説しているため、参考にしてみてください。

事業所によってラインナップの差がある

福祉用具事業所は、メジャーな福祉用具は共通して取り扱っていることも多く、デメリットと感じることは少ないです。ただし、身体状況によっては特定の福祉用具が必要なこともあるため、ラインナップになければ対処が必要です。

どうしても必要な福祉用具があるときは、ラインナップによって事業所を使い分ける方法があります。契約先が2社になるため、初回の契約に手間がかかりますが、選択肢が広がるといったメリットになります。

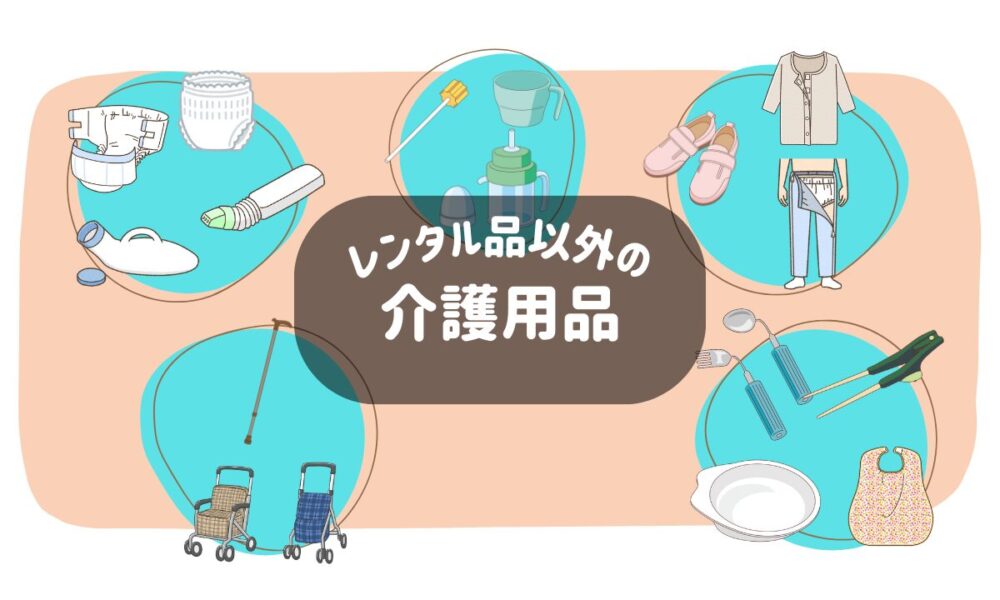

介護保険でレンタルできない福祉用具

福祉用具の中で、浴室で使用するものや排泄物が直接通るものはレンタルできません。この場合は「特定福祉用具購入」という制度を利用し、1割負担で購入できます。

【例外給付】介護度によるレンタル制限は条件次第で解消できる!

要支援1〜2、要介護1の方は「軽度者」の分類に該当するため、原則以下の福祉用具は介護保険レンタルの対象外です。

しかし、以下の判断基準に該当する方は軽度者でもレンタル可能な場合があります。

| 福祉用具 | 判断基準 |

|---|---|

| 車椅子及び付属品 | 日常的に歩行が困難な人 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 |

| 特殊寝台及び付属品 | 日常的に起き上がりが困難な人 日常的に寝返りが困難な人 |

| 床ずれ防止用具 | 日常的に寝返りが困難な人 |

| 体位変換器 | |

| 認知症老人徘徊感知器 | 意思伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人 移動において全介助を必要としない |

| 移動用リフト (つり具は除く) | 日常的に立ち上がりが困難な人 移乗が一部又は全介助が必要 生活環境において、段差の解消が必要と認められる人 |

| 自動排泄処理装置 (採尿のみは除く) | 移乗・移乗が全介助を必要とする人 |

また、医師が福祉用具の必要性を判断した場合は「意見書」を作成してもらい、ケアマネージャーに手続きをしてもらうことで介護保険適用のレンタルが可能になります。

例外給付を希望する方は、まずケアマネージャーに相談してみましょう。

福祉用具の事業所から購入したほうがお得な理由

レンタルではなく福祉用具を購入して、自分のものにしておきたい

施設入所するためレンタルを継続できないが、身体に馴染んでいるから購入したい

私が福祉用具専門相談員として担当した方の中にも、このようなご相談をいただくこともありました。

福祉用具は安全を確保すること以外にも、お気に入りの道具として使っていただくことで真価を発揮するものだと思います。

しかし、レンタルせず購入する場合でも福祉用具の事業所を利用したほうが良いことは意外に知られていません。

特に急いでいる時は少しでも早く入手したい気持ちから、ご本人に適していない福祉用具を購入してしまうケースも多くあります。

福祉用具の事業所から購入するとお得な理由は以下の通りです。

最適な福祉用具を選定できる

福祉用具選びには専門的な知識が欠かせません。

ご本人の体格と、福祉用具のサイズだけ見て買ってしまうと意外に使用感が悪かったり、最悪の場合は転倒や怪我のリスクが高まります。

そのため、最適な福祉用具を選び出せる事業所から購入することが最も安全であることに加えて、ご本人やご家族も気づきにくい危険も把握して解決策を提案してもらえることが大きなメリットです。

定価の半額以下で購入可能な場合も

福祉用具の事業所によって取引の多いメーカーは異なりますが、定期的に福祉用具を仕入れることで仕入れコストを抑えて安く販売できることは意外に知られていません。

例として、私が過去に販売した標準的な車椅子の場合を紹介します。

国内大手メーカーの車椅子:定価80,000円→実売36,000円

上記のように、安全性の高い大手メーカーの福祉用具を半額以下で購入できる場合もあります。

福祉用具の価格もピンキリで、とにかく安いものを購入しようと思えば事業所で取り扱うものよりも安い福祉用具も存在します。

しかし、安すぎるものは故障しやすかったり、部品交換が不可能な物や、安定性に欠ける物も多く、ご自身で購入した福祉用具を使用して転倒し、骨折してしまったという方が毎月のようにいらっしゃいました。

ご自身で購入を検討されている方は、福祉用具の事業所へご相談を強くおすすめします。

もしも事業所選びで迷われている場合は、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へご相談し、安く購入可能な事業所を確認してみてください。

すぐに利用可能な代替機を用意できる(事業所による)

転倒や骨折が原因で急に歩けなくなってしまった場合、できるだけ早く福祉用具を用意する必要があります。

福祉用具事業所の多くは急な依頼に備えて代替機を用意しており、早ければ当日中には福祉用具を使用可能です。

急ぎで福祉用具が必要な場合は、まずケアマネージャーや直接お近くの福祉用具事業所へ相談してみましょう。

福祉用具レンタルに関するよくある質問

今回の記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具について解説しましたが、以下では補足として私が福祉用具専門相談員の立場でよく頂いていた質問を4つご紹介します。

レンタルした福祉用具が破損してしまったら?

レンタルの福祉用具が破損した場合は追加費用無く交換可能です。

レンタル可能な福祉用具は基本的に頑丈に作られていますが、長期使用や屋外使用による消耗は避けられません。

特に屋外歩行器や杖などのキャスターや杖ゴムは、すり減ったまま使用すると転倒に繋がるため、我慢せず交換を依頼しましょう。

また、意図的な破損や改造でなければ、修理費や弁償の必要はありません。

ケアマネなしでもレンタルできる?

介護保険でのレンタルの場合は、ケアマネージャーが欠かせません。

介護保険で福祉用具をレンタルする一般的な流れとして、ケアマネージャーがご本人の状況や自宅の環境などをヒアリングし「ケアプラン」という介護の計画を立てます。

ご自身でケアプランを作成する方法もありますが、専門的な知識とサービスを利用する根拠に基づいてプランを作成し、介護保険のルールに沿った計画でないと作り直しの手間が発生します。

さらに、福祉用具事業所やデイサービスなどの各事業所との連絡調整も、ご自身やご家族で行うことになるため負担は相当なものです。

ケアマネージャーに依頼する費用は掛からないため、特別な事情がない限りはケアマネージャーに相談することをおすすめします。

レンタル品は買取りできる?

レンタル商品は事業所が管理・保守する義務があるため、レンタルしている福祉用具は、そのまま購入はできないことが一般的です。

一部の事業所ではレンタル終了後に中古品として販売するケースもあるようですが、多くの事業所で買い取りできるとは限りません。

注意点として、事業所独自の保証が付いていない場合、短期間で故障しても有償修理になることや、メーカーが生産終了したものは修理が不可能といったデメリットがあることを理解する必要があります。

購入を希望する場合は、利用している事業所に問い合わせて購入への切り替えが可能か確認してください。

また、新品でも安く購入できる場合もあるため、以下のリンクも参考にしてみてください。

夫婦で負担割合が違う場合は安い方で借りられる?

結論、負担割合が安い方でレンタル可能です。

このケースでは、例として以下の状況が考えられます。

- 夫:2割負担

- 妻:1割負担

1ヶ月300円の手すりを借りたい場合、夫でレンタルすると1ヶ月600円になるため、可能であれば妻名義でレンタルする方が費用負担を抑えられます。

ただし、妻で手すりレンタルするためにはケアプランに記載する理由が必要なため、ケアマネージャーに相談したうえで検討していきましょう。

まとめ

今回は介護保険でレンタルできる福祉用具について特徴や注意点、制度上の制限などを解説しました。

福祉用具レンタルだけでもかなりの情報量ですが、すべて頭にいれる必要はありませんので安心してください。

ケアマネージャーや福祉用具専門相談員と相談していく中で、快適な介護環境を実現する糸口が見つかることでしょう。

初めて介護を行う方は不安でいっぱいかもしれませんが、ご本人やご家族も最小限の負担で済むように無理をせず頼れるサービスにはどんどん頼ってください。